Gruppo SAM in Ecuador

ARRIVO

Non è facile dire dove cominci un viaggio. Spesso per stabilirlo, facciamo riferimento ai piccoli cambiamenti delle nostre azioni quotidiane: il semplice prendere in mano una valigia o il chiudersi alle spalle la porta di casa. Il mio viaggio in Ecuador comincia dall’arrivo. Comincia da una domanda precisa, fatta da una delle rappresentanti della comunità parrocchiale: “Vorrei chiedere ai due italiani perché sono venuti qui”. Solo allora mi sono reso conto che attorno avevo un mondo che non era quello a cui ero abituato, che avevo una quindicina di ore di volo sulle spalle, che fuori faceva freddo anche se era una notte di luglio, che ero un ragazzo italiano e che pertanto non parlavo la lingua delle persone che avevo di fronte. Erano tutte cose alle quali avevo pensato più volte prima della partenza, ma non erano cose che avessi mai veramente realizzato. Ho avuto un primo istinto da fratello maggiore (anche se non mi comporto mai così con mio fratello minore); ho pensato a Sara, alle sue difficoltà con una lingua che ha iniziato a studiare da pochi mesi. Mi ero avvicinato a lei pochi istanti prima, quando avevamo fatto la nostra presentazione iniziale alla comunità. Adesso invece mi sentivo stanco, non riuscivo a prendere una decisione, se alzarmi dalla sedia e tornare al fianco di Sara o meno. Forse non l’ho fatto perché sentivo che, anche se la domanda era posta al plurale, mi veniva richiesta una risposta personale. Ho cominciato a pensare a quanto poco sapevo delle persone che avevo attorno. A quanto sono utili le precomprensioni nella vita quotidiana per non doversi chiedere come reagirà la gente a cui stai parlando. Il sipario si era aperto all’improvviso e ormai ero in gioco. Ero nel punto più lontano da casa mia che avessi mai toccato sulla superficie terrestre. Ho cominciato a farfugliare qualche parola e due voci nella testa hanno iniziato a martellarmi. La prima diceva: “cosa ti succede? sai parlare lo spagnolo molto meglio di così”; la seconda diceva: “cosa ti succede? sai dire cose molto più intelligenti di questa”. In realtà da allora le due voci non mi hanno abbandonato in questa prima settimana, ma almeno il loro volume è andato affievolendosi di giorno in giorno. Quando ho finito di parlare, ricordo di aver provato un forte senso di vergogna per una parola: “insegnare”. È vero che dalla settimana prossima inizieremo il campo estivo con i giovani della parrocchia ed è anche vero che appena possibile vorrei iniziare ad aiutare i bambini con i compiti; ma quella parola mi è risuonata nella testa per tutti i giorni successivi. Insegnare è il mio mestiere, in qualche modo è quello che sono. Ho passato tutta la mia adolescenza a scontrarmi con mio padre che, da buon artigiano, mi ha sempre rinfacciato di non avere competenze pratiche. Credevo che l’essere diventato un insegnante fosse la mia competenza pratica. Ora di fronte a queste persone chi ero io per dire per avere qualcosa da “insegnare”? Il mio viaggio inizia da qui. Dallo smontare me stesso e le parole con le quali mi sono costruito una piccola identità difensiva negli ultimi tempi. Non sono un insegnante, sono un ignorante. Non so niente di questo paese, di questa città, di questa parrocchia e di queste persone, neppure quelle che fino a un attimo fa ridevano con me scendendo da un aereo della compagnia Iberia.

CAMPAMENTO VACACIONAL

È difficile riassumere per iscritto i vissuti di più due settimane di campo estivo. La difficoltà non è dovuta solo alla mole di cose vissute assieme, ma anche, e forse soprattutto, al modo in cui le emozioni e i sentimenti reciproci sono mutati di giorno in giorno, a volte di ora in ora, rendendoci un gruppo ogni volta differente.

Partiamo dalla squadra. Le vedo ancora in fila al bancone del bar dell’aeroporto di Madrid con le loro magliette rosse, Noelia, Ana e Nicoleta, che per le tre settimane successive sarebbero state le nostre compagne di mille avventure. Una settimana dopo sarebbe arrivata anche Sarita, ma all’epoca non sapevo nemmeno che qualcuno sarebbe venuto per aggiungersi al gruppo. La nostra capobranco era senza dubbio Noelia, che tornava a Quito per il terzo anno di fila, con un bagaglio di esperienza che si sarebbe dimostrato fondamentale per lo svolgimento di tutte le nostre attività nella capitale ecuadoriana. Lei, Sara ed io eravamo quelli che hanno maggiori esperienze con i più piccoli, dal momento che tutti e tre lavoriamo nel mondo della scuola. Le altre del gruppo non sono state da meno e ognuno, a modo suo, ha apportato un contributo fondamentale.

Sapevo che l’ambito educativo per me era un elemento importante. Volevo acquisire esperienza. Vedere il mio lavoro da un altro punto di vista, in un altro contesto. Sicuramente mi porto via molto a questo riguardo. Ma più che sul piano pedagogico, quello che mi ha colpito nelle mie compagne di viaggio è la capacità organizzativa e la grande dedizione.

Nel periodo infrasettimanale ci dedicavamo completamente al lavoro per i ragazzi e i bambini. Le nostre giornate erano strutturate più o meno così: alle 8:45 l’incontro riepilogativo delle attività della giornata con i monitori (i ragazzi del quartiere tra i 14 e i 21 anni che si sono resi disponibili per aiutarci con le attività del campo estivo); alle 9:00 l’inizio delle attività con i bambini accompagnato da un momento di preghiera e riflessione su tematiche scelte; seguivano poi i laboratori della singola giornata (dalla realizzazione di cartelloni artistici, a laboratori di cucina, creazione di braccialetti, ecc.); verso le 11:30 si mangiava un rinfresco organizzato da noi volontari e all’una i genitori venivano a riprendere i bimbi e noi facevamo il punto della situazione in una riunione conclusiva con i monitori. Poi nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:00, c’era la cosiddetta “nivelación”, durante la quale aiutavamo i piccoli a fare i compiti. Sara ed io, nello specifico, tenevamo regolarmente in questa fascia oraria lezioni di inglese per una decina di bambini circa. Oltre a queste ore, per due giorni alla settimana, mi sono reso disponibile per dare delle lezioni di chitarra che, anche se non sono state tanto partecipate, mi hanno dato qualche bella soddisfazione, dato che non lo avevo mai fatto prima. La sera invece avevamo quasi sempre qualcosa da organizzare per la giornata seguente: fare la spesa, tagliare della frutta o preparare cose per la merenda (sfamare 150 persone non è mica uno scherzo!!), organizzare il materiale per i laboratori, ecc. Eravamo sempre attivi e stanchi, di una stanchezza che ti fa sentire felice e pieno di vita.

Nel week end, invece, si poteva tirare un po’ il fiato. Ricordo il giorno in cui Vilma, la responsabile della parrocchia (ma forse farei meglio a dire “la nostra madre adottiva”), assieme alla sua famiglia e a quella di Hilda ci hanno portato in visita alla mitad del mundo. Oppure quando il padre José Luìs ci ha fatto conoscere la città di Sangolqui. È stato in quelle giornate che abbiamo metabolizzato tutte le cose vissute durante la settimana e abbiamo ricompattato la squadra, tra tante risate e mille foto di gruppo (non so perché, ma non ne ho mai fatte così tante come qui in Ecuador).

Ricordo bene anche come iniziò la nostra prima settimana, appena rientrati dopo tre giorni di viaggio a Bahìa de Caraquéz. Noelia mi aveva chiesto di organizzare dei giochi affinché i monitori facessero gruppo e affinché potessero a loro volta riproporli ai bambini. Mi ha colpito molto la loro timidezza iniziale. Nessuno sembrava convinto nel volersi lanciare a provare. Probabilmente alcuni di loro non si erano neppure mai visti prima e ora, anche alla luce delle rigide precomprensioni sociali ecuadoriane, non era facile dimostrarsi estroversi e non sentirsi giudicati dagli altri. Durante la prima settimana, l’organizzazione delle attività ha risentito talvolta di questa mancanza di spirito di iniziativa all’interno del gruppo dei giovani, ma con il tempo ha cominciato a nascere in loro un bell’affiatamento che ci ha dato qualche bella soddisfazione.

Molte erano inoltre le differenze con le nostre abitudini educative “europee”. Per chi come me vive nel mondo della scuola, alcune cose sembrano impensabili: lasciare che un bambino si annoi mentre altri fanno delle attività, non dire nulla se qualcuno salta su un tavolo fino a sfondarlo, lasciare che i bambini corrano incustoditi per le strade, era certamente cose sulle quali i nostri monitores non erano abituati a riflettere e, anche quando li abbiamo richiamati ad una maggiore attenzione, non sempre hanno dimostrato di comprendere le ragioni dei nostri richiami.

Il mercoledì della nosra seconda settimana in Ecuador abbiamo organizzato “la giornata italiana”, nella quale abbiamo cercato di insegnare ai bambini qualche parola nella nostra lingua. Molti non avevano nessuna idea di dove si trovasse l’Italia o di come fosse fatta la sua bandiera. Durante quella mattina, mi veniva da sorridere all’idea che forse alcuni di loro non ne avessero neanche mai sentito parlare, o che fosse una parola che ancora non avevano avuto occasione di pronunciare nella loro vita. Sentivo come se il mio paese fosse a sua volta un bambino che potevo tenere per mano, timido nel suo essere così piccolo e ignoto al mondo, mentre prima a vederlo da vicino mi pareva tutt’altro. Tramite la canzone Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e un laboratorio nel quale i bambini si sono divertiti a preparare un salame di cioccolata, Sara ed io abbiamo cercato di far conoscere un po’ delle nostre radici. Come una piccola eco di quella giornata, nelle mattinate successive mi sono risuonate nelle orecchie tanti grazie, tanti buongiorno, ma soprattutto mille domande di bambini curiosi di sapere la traduzione di qualche parola.

Sono state due settimane piene di vita, di giochi e di canti, di corse da una casa a un’altra per prendere il cellophane o un coltello, di pulizia, di ascolto, di abbracci, di pianti e di risate, di balli, di preghiere e di condivisione.

Rimane però una nota un po’ amara: la scarsa partecipazione dei monitori alla serata di saluti finale. Più volte abbiamo insistito sull’importanza del loro essere protagonisti, ma evidentemente il messaggio non è stato recepito da tutti. I veri protagonisti del campamento per noi dovevano essere loro, ancor più dei più piccoli. Quella sera avevamo pensato di salutarli dedicandogli un diploma, nel quale attestavamo le qualità che ognuno aveva dimostrato nelle due settimane di lavoro. Non è stato possibile, perché alcuni erano venuti con altre intenzioni, senza riuscire a comprendere quello che avremmo voluto comunicare veramente.

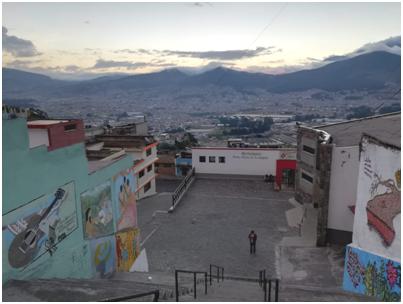

Ma questo non toglie nulla al valore di ciò che abbiamo realizzato in queste prime tre settimane a Quito. Nel cuore mi restano i colori dell’ultimo giorno del campamento davanti alla chiesa di Santa Maria de La Argelia, quando abbiamo salutato definitivamente i bambini e qualche genitore venuto per l’occasione. Sono orgoglioso del lavoro svolto in queste settimane. Soprattutto dei sacrifici, delle costanti tensioni e incomprensioni che ci sono state e che ci hanno permesso di diventare un gruppo ogni volta più coeso e più capace di ascoltarsi.

Non dimenticherò il sorriso con il quale Vilma entrò un lunedì pomeriggio, nel pieno di una delle nostre discussioni e, con poche parole, ci ha aiutato a capire che se da un compagno puoi chiedere dieci è giusto che tu lo chieda, ma se da un compagno puoi chiedere uno non è giusto pretendere che dia di più. Questa semplice frase, detta nel modo giusto, ha rivalutato tutta la mia prospettiva sul gruppo e sulla nostra esperienza qui. Quando si è in certi contesti si avrebbe voglia di dare il 150%, se non di più, ma ciò non è nelle nostre possibilità e allora si finisce col sentirsi frustrati, impotenti, e con l’esigere continuamente di più non solo da sé stessi, ma anche dagli altri.

Vilma, che con una semplice parola sapeva cambiare il clima di un gruppo intero, che sapeva capire ciò di cui ognuno di noi aveva bisogno in ogni momento, è una di quelle persone per le quali vale la pena attraversare un oceano. Assieme a Christian, che ci ha accompagnato nell’esperienza dei callejeros (della quale parlerò nel prossimo capitolo di questo diario) è indubbiamente una delle persone che più mi rimarranno nel cuore di tutta la mia permanenza a Quito. Ripenso all’ultimo giorno, quando Noelia ci ha salutati per ripartire alla volta della Spagna. Sapevamo che quella mattina rappresentava la fine di molte cose, dopo tre settimane passate assieme, e ci preparavamo ad una despedida un po’ malinconica, nella segreteria della parrocchia dove avevamo tenuto tante riunioni. All’improvviso Vilma ha tirato fuori sei fascicoli, uno per ciascuno di noi, sui quali si poteva leggere chiaramente il titolo “Cronica de un vacacional”. Per me è stata una metafora del suo saper dare importanza alla vita, alle persone che ha attorno e alle cose vissute assieme. In ogni istante della nostra attività lei aveva saputo osservare e valorizzare tutto, conservandolo con le parole giuste, quelle capaci di toccare il cuore di ognuno di noi.

CALLEJEROS DE LA FÉ

Un groviglio di sette corpi umani e due cani al suolo. Stretti contro il freddo. Coperti da una coperta, un po’ di plastica e cartone che li fanno sembrare un unico corpo con tante teste. Questo corpo ride, di un sarcasmo o un’ironia che non avevo mai visto prima. Estrae delle mani dalla coperta e chiede qualunque cosa possa aiutare a superare il freddo della notte quiteña. Poi quelle stesse mani sollevano di poco la coperta e ci mostrano quattro cuccioli di cane, quasi come se quei sette uomini li stessero covando con tutto il loro calore umano. Uno dei sette aveva sedici anni. Metà della mia vita. Poco più in là un ragazzo era solo, talmente fatto che non riusciva nemmeno ad afferrare i panini e il tè caldo che gli offrivamo. I più giovani sono quelli che più ti sconvolgono. Non ce la fai quasi a guardarli in faccia eppure senti dentro una voglia incredibile di abbracciarli. I più giovani sono quelli che ti fanno capire che la tua vita fino ad adesso poteva essere questo e non lo è stata. Il più giovane di tutti lo abbiamo visto dall’altro lato di una strada, senza che nessuno di noi avesse la forza di avvicinarsi. Aveva dodici anni, una maglietta a maniche corte, e sembrava un bambino delle elementari. Nella mia memoria non ci sono suoni di quel momento. È come se tutto si fosse zittito all’improvviso: le macchine, la strada, il vento, le risate dei senzatetto che avevamo alle spalle. Ricordo solo i singhiozzi improvvisi di Nicoletta a fianco a me, che si sono spenti subito nell’abbraccio di Ana. Vedo la mano di quel bambino che cerca di asciugarsi le lacrime e Christian e gli altri callejeros de la fé, che cercano di consolarlo e lo portano al centro per minori più vicino. Poi veniamo a sapere che quel ragazzino non ha né madre né padre, che lo zio lo picchia costantemente a casa e che per questo è scappato, ma che odia altrettanto la vita di strada. A questo punto non sai più cosa augurarti e ti sale una rabbia mai provata prima, un senso di ingiustizia che non trova spiegazioni.

Poi ricordo Susana. Ricordo i suoi sbalzi d’umore. I suoi occhi mentre ci descriveva l’angelo che aveva visto scendere dalla cima della cattedrale di Quito sotto la quale dorme. Le sue lacrime mentre pochi secondi dopo ci raccontava del figlio che le avevano portato via a Guayaquil. Ricordo il suo abbraccio improvviso, il mio imbarazzo e le sue parole: “hola, precioso!”. I suoi piedi nudi sul marciapiede freddo. Il carisma con il quale offriva ad ognuno di noi qualcosa a metà strada tra una rivelazione e uno spettacolo di teatro.

Poi piazza Santo Domingo. Un gruppo di ragazzi più o meno giovani. Era la nostra ottava e ultima tappa. Ricordo di essere volutamente rimasto in disparte, perché non ne potevo più. Avevo visto troppe cose quella sera, era tardi, faceva freddo e volevo solo tornare a casa e lasciarmi tutto alle spalle. Allora mi sono avvicinato ad un ragazzo di Cali, che faceva giocoleria con un bastone. Mi sembrava quello che, di tutti i ragazzi che dormivano in quella piazza, avrebbe avuto meno aneddoti pesanti da raccontare. Ne avevo sentiti troppi per quella sera. Poco dopo vedo del vomito sulle scale e senza che io glielo chieda mi dice che era roba sua; erano giorni che non mangiava e il suo corpo non riusciva a digerire le cose che aveva ingerito quella sera. Poi un bubbone enorme sul suo braccio destro, la coltellata alle spalle di un ragazzo che dormiva con lui, solo perché era di carnagione più scura degli altri. Si toglie il cappello e mi fa vedere una cicatrice enorme e il suo cranio semisfondato da un’altra coltellata. E nel raccontare tutto questo non smette mai di sorridere.

L’ultimo momento in cerchio prima di tornare a casa. Il mio padre nostro italiano che si mescola a una ventina di padrenostri in spagnolo e quello di Sara, troppo distante per essere ascoltato. All’improvviso un ragazzo sbuca da dietro un angolo e corre a nascondersi in mezzo a noi. Poi capiamo la ragione della sua fuga e della sua paura: un ragazzo con quattro coltelli grandi da cucina lo rincorre, arriva fino al nostro gruppo e poi, capendo che eravamo in troppi, scompare nella notte. Noi fermi in cerchio a mani unite lo guardiamo andare.

Mi ci è voluta una settimana per rielaborare queste cose e ancora sono convinto di aver bisogno di più tempo. Anche qui la realizzazione di quello che mi stava accadendo non è avvenuta subito, ma solo a partire dalla mattina seguente, al mio risveglio. Ho pensato alla frase conclusiva delle Città invisibili di Italo Calvino:

«L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui: cercare e sapere riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».

Mi sono alzato dal letto, ho preso il cellulare e ho iniziato a scrivere a mia madre e mio fratello (non so perché, ma avevo un bisogno estremo di comunicare, di realizzare con la parola e con la logica quello di cui ero stato testimone poche ore prima). Inizialmente avrei voluto scrivere che ero appena stato in un inferno, poi le parole di Calvino mi hanno fatto pensare che fosse esattamente il contrario. Quello che quei ragazzi tra i quattordici e i vent’anni fanno, quello che hanno deciso di fare, è proprio smettere di far finta di non vedere ciò che hanno attorno e di lottare per cambiarlo. Vedere la loro forza, il sorriso e la leggerezza con la quale sapevano confortare le persone che abbiamo incontrato, mi ha commosso più di tutto ciò che ho visto e vissuto in questa notte. Oltre a questo, ciò che sento di portarmi a casa è un brivido preciso. È il brivido che senti quando capisci che ti stai spogliando, che il bisogno di abbracciare e di dare calore è più forte della tua paura dell’igiene o delle scuse che accampi per tirarti indietro. Che il tuo ascolto può farsi più profondo e puoi sentire meglio da che parte stia la vita vera.

Sono tornato di nuovo con Christian e le mie compagne di viaggio in strada il venerdì successivo. Questa volta eravamo molti meno, ma le emozioni sono state tante, anche questa volta. Abbiamo accompagnato Javier Gustavo, che dorme di fronte all’ospedale, in un centro di recupero. Sul pulmino lo abbiamo sentito piangere più volte, dire quanto odiasse la strada, quanto non volesse più tornarci, perché troppi erano quelli che aveva visto morirci. Tra di noi regnava un silenzio che non avevo mai sentito prima. Un silenzio fatto di parole rimaste sulla punta della lingua. Sia Ana, che Sara ed io, non eravamo in grado di dire qualcosa di sensato, anche solo per distrarre quel ragazzo, davamo forse troppo peso alle nostre parole, ai nostri vissuti così diversi, ad ogni possibile motivo di imbarazzo. Ho pensato ai ragazzi della volta precedente e ho capito che anche consolare è qualcosa che si impara con l’esperienza. Non è stato facile fare entrare Javier Gustavo. Gli hanno fatto molte domande, volevano sapere se avesse malattie o se fosse davvero motivato nella sua scelta. Non so che cosa sarà di lui. Di otto ragazzi che Christian ha accompagnato in questi centri solo tre ce l’hanno fatta e oggi lavorano tutti in comunità di recupero.

Poi abbiamo ripreso il giro. Questa volta sono riuscito a ridere; con Héctor e altri quattro ragazzi che dormivano con lui sotto una coperta. Nella casa di fronte si festeggiava un matrimonio e loro si lamentavano dicendo: “Chissà per quale motivo non ci hanno invitati!”. Uno di loro si è alzato e si è messo a ballare con me in strada, lamentandosi della mia totale mancanza di stile. Tra gli altri volti di quella notte ricordo Mario German Fuentes, con un codino così simile al mio e la sua barba grigia quasi troppo curata. Sono quattro anni che scrive un libro e chiede ad amici e conoscenti di aiutarlo a pubblicarne il contenuto su Facebook. Gli ho chiesto volutamente tre volte il nome mentre parlavo con lui. Volevo fare in modo di non dimenticarmelo e volevo che lui lo capisse. Dopo averlo abbracciato sono tornato sotto la cattedrale da Susana. Questa volta aveva solo bisogno di piangere. Le ho dato la mia mano e lei se l’è stretta sulla fronte e ha iniziato a pregare come se fossero le uniche due cose a cui riuscisse ad aggrapparsi in quel momento: la preghiera e la mia mano. Non so quanto tempo sono rimasto accovacciato a fianco a lei. So che non mi importava più del freddo, della postura scomoda, o del fatto che lei stesse utilizzando la mia mano come se fosse un fazzoletto sul quale lasciare le sue lacrime tiepide. Dopo un po’ non capivo più quale fosse la mia e quale la sua. So solo che, come la volta precedente, le sue parole diventavano qualcosa di più della tradizionale comunicazione e con una mimica improvvisa mi spiegava che il ragazzo che le dormiva a fianco la picchiava; ma poco dopo, quasi pentendosene, faceva segno di stare in silenzio con un dito indice tutto tremante vicino alla bocca piena di lacrime e saliva. Ho provato a farle capire che mi ricordavo di lei e di quello che mi aveva raccontato la volta scorsa, dei suoi figli, di sua sorella, ma i suoi occhi mi guardavano come si guarda una goccia in un fiume e io mi sono sentito scorrere via e ho sentito che di me rimaneva solo quello che contava, la mia mano ad accarezzarle i lividi sulla guancia. Quando fu il momento di rialzarsi un ragazzo che sembrava conoscere un’infinità di lingue mi salutò in italiano e mi disse in spagnolo, abbracciandomi: “dio vi benedica ragazzi, si compia in voi quello che dice la Bibbia”. In piazza Santo Domingo ho rivisto il ragazzo di Cali e il suo incredibile sorriso. Ho dato tutto il pane che ci rimaneva ad un ragazzo imbarazzato nel chiedermelo. Ne ha mangiato dieci pezzi in pochi secondi.

COMEDÓR SOCIÁL

Una comunità che si riunisce ogni sabato per sfamare tutte le famiglie più povere dell’Argelia. Una quindicina di persone che si organizzano in piccoli gruppi per la distribuzione del cibo in ogni zona del quartiere: imballaggio, trasporto e lavaggio dei contenitori. Questi sono i volontari del comedór sociál Maria Madre Buena che abbiamo conosciuto a Quito. Questa è stata un’altra di quelle esperienze che, come quella dei callejeros, ti cambiano la vita, che tu lo voglia o no. Dopo aver spremuto limoni per preparare delle limonate che avremmo poi chiuso in piccoli sacchetti di plastica, dopo esserci organizzati in catena di montaggio per riempire i 150 contenitori del cibo preparato dalle volontarie, siamo saliti su una jeep assieme all’hermano Luís, l’hermana Elvira e Paùl, un ragazzo proveniente dalle zone più disagiate del quartiere, che mi porto nel cuore. Ricordo che, appena saliti sul cassone posteriore, Sara si era lamentata dell’odore che c’era nell’aria. Poco dopo avremmo capito che a casa sua Paùl, che viaggiava con noi sulla parte posteriore della jeep, non aveva molti mezzi per lavare sé stesso né tantomeno i propri vestiti.

Così siamo partiti, abbiamo visto case di ogni tipo. Case per lo più di pietra con tetti di lamiera, in una delle quali dormiva una famiglia: moglie, marito e figlio ormai maggiorenne, in un solo letto matrimoniale. Nonostante l’evidente povertà, la padrona di casa ha insistito nel volerci ringraziare regalandoci due cocomeri del suo orto, e allora ogni mia reazione si è fatta più lenta. Ancora penso che avrei dovuto dire qualcosa di sensato in quel momento, almeno un “grazie” o un “ma no, non si disturbi”, ma mi è mancata la prontezza per capire come dovevo comportarmi di fronte a un gesto così semplice e spontaneo. Invece sono rimasto a guardare in silenzio chi, più abituato di me, accettava questo dono.

E subito dopo altre case. Case nelle quali vivevano dieci venezuelani e un cane talmente enorme che il padre di famiglia si fermò fuori tutto il tempo a cercare di fargli mantenere il muso al suolo. Case che erano praticamente dei negozi e la proprietaria ci aspettava per dare da mangiare alla madre in sedia a rotelle. Case che erano delle baracche di mattoni di fronte a un cumulo di terra che due ragazzine, vestite con magliette da calcio di squadre europee, accumulavano in una carriola, mentre i fratelli più piccoli e i cani gli correvano attorno. Case fatte di fessure sottili e di cancelli. In una di queste viveva Paùl. Quando ci ha fatto entrare mi sono commosso nel vedere la totale mancanza di imbarazzo nei confronti di casa sua, quasi volesse dirci: “questo sono io e non ho niente da nascondere, ora venite qui e facciamoci una foto tutti assieme”. E poi ancora altre case in cima alla collina, dove stanno costruendo la futura chiesa di San Carlo. Case dove un bambino mi è saltato al collo come se fossi il suo migliore amico soltanto perché gli ho fatto vedere le foto che avevamo fatto col mio cellulare. Case senza porta dove c’erano solo pareti grigie, un gas, un frigorifero e una TV, e per trovare qualcuno che vi abitasse dovevi andare a cercarlo in strada e chiedergli se per favore potesse rientrare in modo che potessimo riprenderci i contenitori del cibo. Case di porte aperte che un po’ si mescolavano col pollaio che sta appena fuori. In una di queste abbiamo trovato una ragazza disabile, apparentemente incapace di comunicare, che mangiava un piatto di patate da sola, mentre dietro di lei sembravano essersi accumulate tutte le pentole della casa. Case dove, nonostante la pesantezza che sentivamo dentro di noi, si riusciva a trovare la leggerezza di una risata; una signora (non sappiamo ancora se scherzasse davvero) ci ha chiesto di fare una foto assieme dicendo: “ora la mia foto andrà in Italia e diventerò famosa?”. Una di queste case non ho potuto vederla. Si è avvicinata solo Sara accompagnata da Paùl, mentre io stavo a guardare da in cima alla collina di Miravalle e due maiali li seguivano lentamente fino all’uscio di casa. Seduta su una sedia, una donna anziana aveva solo lacrime in risposta al piatto di zuppa che le stavano offrendo. Si sentiva sola e senza speranze e mentre Sara, impreparata come me di fronte a questo genere di situazioni, pensava a come poterla consolare, Paùl aveva già un abbraccio pronto e le parole giuste.

Di tutto quello che ho vissuto in queste case, il momento che più mi è rimasto impresso è stato l’incontro con una famiglia che sbucciava dei piselli. Tre generazioni: i due nonni, la loro figlia e anche le figlie di quest’ultima, erano tutti seduti fuori dalla porta di casa a sbucciare vasche enormi di piselli. C’è una foto di me che stringo la mano nodosa di Angel, il nonno della famiglia, che mi guarda e mi ricambia un sorriso. L’appenderò sopra il mio letto al mio rientro, perché sono orgoglioso di aver fatto parte, anche se solo per due giorni, del comedór sociál dell’Argelia.

PANADERÍA

Ci sono giorni che ti senti impotente. Mentre tornavo a piedi dal comedór sociál alla parrocchia accompagnato da Paùl, ho sentito un rumore come se d’improvviso si rompessero tutti i piatti di casa mia. Mi sono voltato e ho visto un signore sulla cinquantina che usciva dal panificio dove compravamo il pane per il campamento vacacional, brandendo una spranga di ferro e urlando ai passanti, con voce impastata dall’alcool, che la proprietaria gli aveva dato del figlio di puttana. Tutti si sono bloccati a guardare; qualcuno ha gridato di chiamare la polizia. Io avevo voglia di andare lì e strappargli quel bastone di mano, ma Paùl mi ha fermato subito dicendo: “io lo conosco quel tipo e non penserei mai di mettermi contro di lui, quello è pazzo”. Siamo rimasti immobili a guardarlo mentre si lanciava con il suo bastone sulle vetrine del panificio. Ad ogni colpo mi sentivo peggio. Sentivo un grande conflitto interiore che avrei voluto si risolvesse al più presto e che invece si amplificava sempre di più.

Di lì a poco abbiamo visto arrivare la polizia. Quattro poliziotti lo hanno accerchiato, ma erano impossibilitati a fare alcunché, nonostante l’uniforme. Hanno provato a farlo salire da un lato della loro camionetta e lui è sceso dall’altro, provando poi a saltare in corsa sul primo autobus che passava di lì, senza riuscirci. Poi si è azzuffato con uno dei poliziotti e lo ha insultato più volte mentre la gente attorno mormorava “questa è un’ingiustizia”. Anche io nel mio piccolo stavo a guardare la scena, questa specie di spettacolo che l’ubriaco stava dando su un palcoscenico delimitato da quattro poliziotti immobili. Un uomo con fare minaccioso, probabilmente un amico del malintenzionato, si è avvicinato insultando e provocando Paùl, che è rimasto immobile, e così ho fatto anch’io. Poi, quando l’altro se n’è andato, è arrossito un po’ e mi ha detto: “questo tizio aveva solo tempo da perdere”. Un istante dopo mi sono voltato e ho visto due pugni del signore ubriaco fermarsi a pochi centimetri dalla faccia di Paùl che ancora una volta è rimasto impassibile, mostrando il suo solito autocontrollo. Poco dopo ho visto quest’uomo tirare una sberla in faccia a un ragazzino, mentre la polizia restava a guardare immobile e incapace di prendere posizione.

MUISNE – MATAMBAL

Sono le 11:40 ora locale di giovedì primo agosto, le 18:40 ora italiana. Mi trovo nell’ospedale Carlos del Pozo Melgar, nel distretto 08D03. Ancora non so bene perché mi trovo qui, le prime analisi parlano di brucellosi (un batterio che si contrae con i latticini non pastorizzati o tramite alcuni animali), le analisi successive sembrano parlare di un altro batterio che si chiama proteus. Probabilmente si tratta di una comune gastro-interite, ma non è questo quello che mi preoccupa. La prima cosa a cui penso è che mi dispiace molto aver dovuto abbandonare i miei compagni di missione, i miei hermanos, e che non so ancora per quanto tempo mi tratterranno in ospedale e quando potrò effettivamente ripartire alla volta di Bahìa de Caraquéz, come previsto inizialmente. Ho la mano sinistra gonfia come quella di Bud Spencer, perché nella notte la flebo che mi hanno messo le infermiere è uscita dalla vena preposta, riempiendomi la mano di liquido.

Ora che ho riavuto il mio computer, posso dedicarmi a ripensare a quelli che sono stati gli ultimi giorni di missione qui a Muisne. Siamo arrivati prima dell’alba alle 5:10 del mattino, anche se abbiamo aspettato quasi un’ora che qualcuno ci venisse a prendere per poter scendere dal pullman che ci portava da Quito alla regione di Esmeraldas. Poi abbiamo passato a piedi il ponte per raggiungere la piccola isola dove si trova la città di Muisne. Qui abbiamo conosciuto Maite, una suora basca che suona la fisarmonica e sembra essere dotata di una forza straordinaria in tutti i sensi. Sapevo che per la prima volta il gruppo che mi aveva accompagnato nelle ultime tre settimane si sarebbe disunito e che nessuna delle mie compagne di viaggio mi avrebbe potuto accompagnare, in virtù della rigida separazione tra maschi e femmine che c’è nel paese. Questa separazione l’avevo avvertita in maniera molto forte al momento di salire sul pullman a Quito, quando nel buio della notte le responsabili iniziarono a gridare: “prima gli uomini e poi le ragazze”. Sembrava la corsa alle scialuppe del Titanic, ma all’incontrario. Anche in questo preciso istante un’infermiera è venuta nella mia stanza a farmi firmare dei documenti per il ricovero e sulla cartella dei documenti c’era scritto hombres.

Ad ogni modo ero contento che Sara fosse in gruppo con Ana, mi sembrava quella con cui avrebbe potuto trovarsi meglio e sentivo di lasciarla in buone mani. Ero anche curioso di sapere come se la sarebbero cavata Nicoletta e Sara, ma ad oggi non ho ancora avuto loro notizie. Dopo la colazione salata e la messa presso la comunità di suore di Muisne, hanno iniziato a dividerci in gruppi e ad ogni gruppo avrebbero assegnato una comunità. I miei compagni di avventura, me li porterò nel cuore per un bel po’. Diego Larco, che già avevo conosciuto nel campamento vacacional a Quito, era il nostro responsabile e aveva deciso di partire nonostante il compleanno di sua figlia. Gli altri, Esteban, Julio e Isaac, hanno più o meno tra i diciassette e i diciannove anni e sono ragazzi coraggiosi e dotati di un forte spirito. L’elemento amalgamante del gruppo era senza dubbio Esteban, detto el tio. Lo avevamo conosciuto la sera in cui Vilma e Diego ci avevano portato alla Ronda; lui lavora in un locale lì in zona e ci aveva offerto da bere del canelazo, un drink tipico di Quito. È senza dubbio un ragazzo pieno di vita e probabilmente era quello che più di tutti sapeva farmi ridere e prendere con più leggerezza ogni situazione.

Ci assegnarono alla comunità di Matambál, un posto che non dimenticherò tanto facilmente. Per arrivarci ci caricarono sul cassone di una jeep, che faceva fatica a mantenere la strada, per via del fango che la ricopriva. Ancora non potevamo renderci conto che quel fango avrebbe accompagnato ogni passo della nostra missione in quella comunità. Tutt’attorno era pieno di piante di cacao a perdita d’occhio, in uno scenario complessivo da jungla, come quello che potevo aver visto solo in qualche film sul Vietnam. È stato strano vedere come in un attimo tutte le differenze che prima vedevo rispetto ai miei compagni di viaggio quiteñi si sono appianate. Di colpo mi sembrava che a viaggiare al mio fianco fossero quattro ragazzi europei, se non addirittura quattro ragazzi della mia stessa città. Quello che ci accomunava era il fatto di essere cresciuti in un ambiente urbano e di non essere abituati alle regole necessarie a sopravvivere tra le poche capanne compongono il villaggio di Matambál.

La prima di queste regole dice: attento a dove metti i piedi. Questo non soltanto per via del fango onnipresente, ma soprattutto per gli animali, alcuni insetti, ma in particolare i serpenti, dagli strangolatori ai crotali, il cui morso poteva mandarti all’altro mondo in meno di dieci minuti. La paura di quel possibile morso non mi ha mai abbandonato per tutto il tempo che sono rimasto nel villaggio. Ogni volta che mi alzavo la notte per attraversare il prato che conduceva al bagno, ogni volta che entravamo nella boscaglia equatoriale per raggiungere una casa, ogni volta che guardavo le larghe fessure della capanna dove dormivamo pensavo che sempre un serpente poteva starsene lì mimetizzato ad aspettare. Questo lo temono di continuo anche gli abitanti di Matambál, solo che questa è una delle tante cose con le quali hanno da tempo imparato a convivere.

La seconda regola dice: un missionario si comporta in maniera diversa da tutti gli altri. Non ho ancora capito bene a cosa fossero dovute le incomprensioni che ci sono state, ma fin da subito mi è parso di percepire una certa chiusura e uno strano senso di insoddisfazione da parte della gente, per lo meno da parte delle persone più adulte. I ragazzini no, loro giocavano a calcio scalzi con noi nel fango e correvano tutti assieme a tuffarsi nel fiume (che era al contempo anche la nostra doccia), imparavano con me a fare la verticale sulle poche zolle di prato dove non c’era fango, ci portavano a pescare la notte, sorridevano e si divertivano e a guardarli mentre si lanciavano dagli alberi all’acqua, sembrava di stare all’isola che non c’è, o in qualche posto che finora per me esisteva soltanto nel regno dell’immaginario. Gli adulti invece sembravano delusi e quasi infastiditi dalla nostra presenza. Ci invitavano a fare colazione, pranzo e merenda nelle loro case, ma il loro atteggiamento mi è sembrato sempre un po’ distaccato nei nostri confronti. Dopo qualche giorno, hanno iniziato a richiamarci sull’abbigliamento e sul fatto che la sera qualcuno di noi si fosse fumato una sigaretta o avesse chiesto una birra al negozio di alimentari. Certo eravamo inesperti e la presenza di un padre avrebbe aiutato l’organizzazione delle nostre attività. Ma ad ogni modo non ci siamo mai persi d’animo. Camminando nel fango, scivolando e ridendo, cantando alma missionera a una sola voce stonata e piena di vita, siamo andati da una parte all’altra del villaggio, uniti dal nostro essere fratelli, pur essendo tanto diversi tra noi.

La terza regola dice: attento a quello che mangi. Quest’ultima è una regola che vale più che altro per i gringos come me, il cui stomaco è poco compatibile con la maggior parte delle cose che qui gli vengano proposte. Fatto sta che comunque anche Isaac ieri notte è stato riportato a Muisne per attacchi di vomito e diarrea. Diciamo che è più che altro un misto tra predisposizione e fortuna. Quando ho visto Julio bere l’acqua con la quale la gente di Matambál si pulisce i piedi dal fango, ho temuto che entro poco tempo sarebbe morto di tifo e invece non gli è venuta nemmeno una linea di febbre. Non so cosa sia stato, ma di certo è stato per

non aver rispettato questa terza regola che ora mi trovo all’ospedale Carlos del Pozo Melgar.

Così dopo aver passato l’intera mattinata di martedì 30 luglio a letto con trentanove di febbre e attacchi di vomito e diarrea, mi hanno trasportato in un centro laboratorio vicino a Pueblo Nuevo e mi hanno diagnosticato la brucellosi. Nella notte del martedì stesso, mi hanno caricato sul sedile anteriore di una tricimoto, vestito solo di un camice leggerissimo e coperto di brividi fino alla punta dei capelli, per portarmi all’ospedale dove mi trovo ora. Il padre José Luis, al quale devo tantissimo e per il quale provo un senso di gratitudine infinito, scherzando nel tentativo di rincuorarmi, mi ha detto che sembrava di essere nel film di E.T. e che prima del ponte di Muisne immaginava che la nostra tricimoto avrebbe spiccato il volo.

BAHÍA DE CARAQUÉZ

Sono rimasto quattro giorni in ospedale. Dell’ultimo giorno ricordo la sorpresa delle mie compagne di viaggio spagnole, che assieme a Diego e Sara sono venute a salutarmi prima che uscissi. Così ho ritrovato i miei compagni di missione, anche se il tempo per salutare tutti non è stato molto. Poi siamo partiti alla volta di Bahìa de Caraquéz grazie a Lenin, un amico che non dimenticherò, che ci è venuto a prendere e che ci avrebbe poi portato a conoscere la regione di Manabí nei giorni successivi.

Qui iniziava la nostra ultima settimana. Avevo chiesto precedentemente ai padri di poter lavorare nei campi con i campesinos locali, ma purtroppo il nostro arrivo è coinciso con il periodo di festività per l’indipendenza del paese e quindi tutte le attività sono state sospese in quei giorni. In compenso, su consiglio dei padri, abbiamo approfittato della situazione per conoscere meglio la realtà locale, di modo che anch’io potessi recuperare completamente dalla brucellosi. È stata una settimana piena di viaggi, di persone e di esperienze, ma ciò che più mi porto nel cuore sono i padri che ho conosciuto lì. Jonathan, Edson, Humberto e Bruno, sono stati un grande valore aggiunto di tutta la mia esperienza in Ecuador. Quest’ultimo, in particolare, mi ha fatto conoscere le case popolari che la parrocchia ha messo a disposizione dei più bisognosi dopo il terremoto che ha colpito la città tre anni fa, mi ha portato con sé a conoscere la realtà dell’ospedale e a dare l’unzione agli infermi, ha condiviso con me moltissimo sul suo lavoro nella comunità e sulle abitudini degli abitanti di Bahìa. Grazie a lui, e a padre Benjamin a Quito, ho cominciato ad avere un quadro più chiaro della storia del paese, del passaggio dal sucre al dollaro, delle differenze tra la concezione europea e quella ecuadoriana della religione e della società. Quando sono partito per l’Ecuador sapevo che stavo cercando delle figure esemplari, con le quali poter condividere una spiritualità differente da quella che mi viene proposta nel mio ambiente quotidiano. Sento di aver trovato molto di tutto ciò in questi due padri e che il confronto con loro è stato fondamentale per il mio percorso di crescita.

Nell’ultimo saluto che ho scritto sul quaderno delle despedide di Bahìa, ho ringraziato il padre Bruno per la sua abitudine di lasciare sempre la porta di camera sua aperta quando non è in casa. Credo che questo sia qualcosa che dice molto della sua anima e del fatto che è molto più quello che ha voglia di dare, più che quello che teme che gli altri possano rubargli. Spero di riuscire a prendere esempio da lui in questo.

L’ultima parte di questo capitolo non posso che dedicarla al mio amico e compagno di viaggio Walid. Non lo conoscevo così bene prima di partire, ma dopo una decina di giorni assieme a Bahìa sento di aver trovato in lui un fratello. Ogni giorno mi raccontava qualcosa di straordinario e io contraccambiavo con qualche consiglio sulle scelte da prendere. Dopo tanti giorni passati a parlare una lingua straniera, Sara ed io abbiamo potuto sentirci un po’ più a casa grazie a lui. Penserò spesso a lui nelle prossime settimane, con un po’ di invidia per le avventure che ancora lo attendono in Ecuador. Spero che prima o poi ripartiremo per un’altra avventura assieme.

UN ALTRO ARRIVO

Sono le tre di notte e c’è luce. Sono sul volo di ritorno; più vicino all’Europa che all’America. Mi passo una mano sulla parte sinistra della fronte e sento il bernoccolo che mi sono fatto mentre tornavo per la seconda volta da Bahía a Quito, con un pullman chiamato Reina del Camino. Durante il volo l’ho toccato più volte quel bernoccolo; non tanto perché – come si dice – “la lingua batte dove il dente duole”, quanto piuttosto per un bisogno consapevole, perché sento che una parte di me non riesce a staccarsi da tutto ciò che di forte ho vissuto in quest’ultimo mese e mezzo.

Da qui non si vede più niente. Non si l’Argelia coi suoi cinquantamila abitanti che a quest’ora probabilmente dormono, non si vedono le scale che conducono alla parrocchia, ferme nella fredda notte quiteña, non si vedono i senzatetto che ho incontrato in strada, le persone a cui ho portato del cibo con i ragazzi del comedór, né gli anziani che ogni mattina arrivano per fare attività in parrocchia. Non si vede padre Benjamin che, anche se l’ho visto solo un paio di giorni, è stato per me come un padre e un fratello al contempo. Con lui ho parlato della possibilità di tornare in Ecuador per un periodo più lungo e questa idea è come un altro bernoccolo sulla mia fronte, mi tormenta da giorni. Non si vedono Vilma e la sua famiglia che fino all’ultimo si sono presi cura di noi e della nostra esperienza a Quito. Non si vede il padre José Luìs, al quale ho regalato una fotografia di noi due nell’ospedale di Muisne, per ringraziarlo e per strappargli un’ultima risata assieme. Non si vede Diego che, sporco di vernice fino agli occhi, è venuto a salutarmi regalandomi una maglietta della nazionale di calcio ecuadoriana, ringraziandomi come se fossi stato io a donarla a lui.

Tutto mi è scomparso alle spalle in questa notte che è ormai un giorno. Eppure, anche se tutto questo ho smesso di vederlo, non ho però smesso di sentirlo parte di me e di pensare che grande è il cambiamento che mi porto dentro, così come “il figlio che lascio in Ecuador”, per usare un’espressione cara a Vilma. Ho riletto il primo capitolo di questo diario. Ho ripensato a quante cose sono cambiate da allora, a quanto ho imparato e a quanti volti e storie ho conosciuto. Guardo Sara, seduta al mio fianco, e per la prima volta da un mese e mezzo sento di non avere più quell’entusiasmo che mi portava a chiedermi “e adesso cos’altro succederà?”. Non ho una risposta per questa domanda, così come non l’ho mai avuta nei giorni scorsi. So solo che in questo viaggio ho ritrovato un me stesso che da tempo avevo dimenticato e sento che, anche se una parte di questo me stesso ancora mi sfugge, confusa nel buio alle mie spalle, non sarà certo adesso il momento in cui smetterò di inseguirla.